Der »Brillenglotzer« und die Angst

Alfred Lorenzer und das Szenische Verstehen in der Pädagogik

Manfred Gerspach

Jahrbuch für Psychoanalytische Pädagogik • Band 30 (2024), 61–93

https://doi.org/10.30820/0938-183X-2024-30-61 CC BY-NC-ND 4.0 https://jahrbuch-psychoanalytische-paedagogik.deZusammenfassung: Der Text führt die Konzepte von Lorenzer und Leber zum Szenischen Verstehen zusammen. Dabei wird die Frage der Aktualität Lorenzers aufgegriffen und am Wandel der theoretischen Auffassungen von der Rekonstruktion des Originalvorfalls hin zur gemeinsamen Konstruktion neuer Bedeutungen der Vergangenheit expliziert. Anhand eines Praxisbeispiels wird die befreiende Relevanz des Szenischen Verstehens für die Pädagogik demonstriert.

Schlüsselwörter: Symbolbildung, Sprachzerstörung, materialistische Sozilisationstheorie, Komplettierung der Szene, Gegenwartsmoment

1 Alfred Lorenzers Beitrag zur Psychoanalytischen Pädagogik

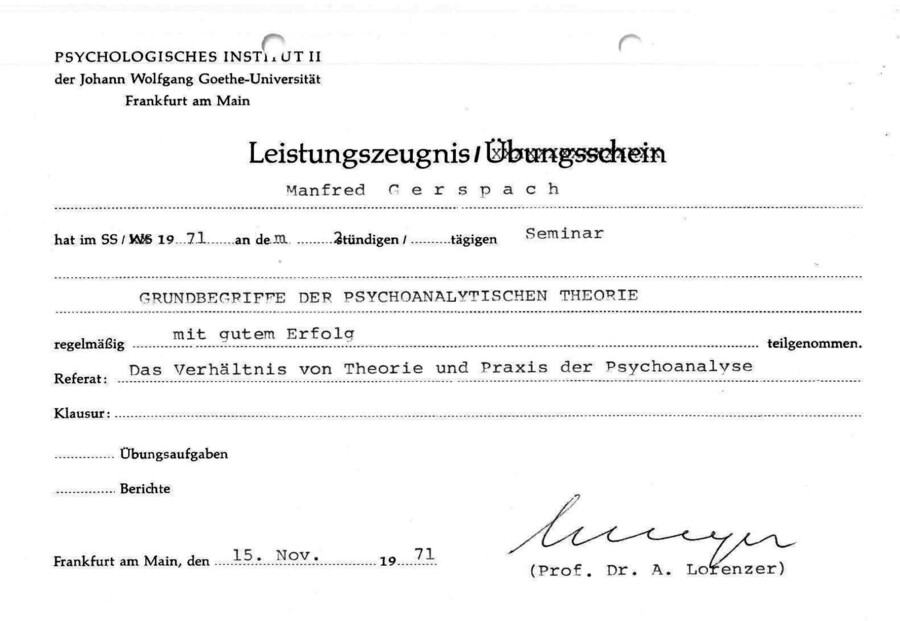

Vorwegschicken möchte ich, dass ich das Glück hatte, sowohl bei Alfred Lorenzer als auch bei Aloys Leber studiert zu haben. Zu Beginn der 1970er-Jahre lehrte Alfred Lorenzer am Psychologischen Institut II der Frankfurter Goethe-Universität, Aloys Leber wiederum am Institut für Sonder- und Heilpädagogik. Jedenfalls waren beider Grundverständnis menschlicher Sozialisations- und Entwicklungsprozesse sehr eng verwandt, sodass es sich quasi von selbst ergab, das von Lorenzer entworfene Konzept des Szenischen Verstehens für die Sonderpädagogik zu adaptieren und auf die dortige Praxis zuzuschneiden (vgl. auch Gerspach, 2022).

Im Folgenden werde ich zunächst Lorenzers Symboltheorie skizzieren, nach der die Verfügung über Symbole das Merkmal einer gelungenen Strukturbildung des Subjekts darstellt. Werden die Ängste aber zu groß, um noch symptomfrei bewältigt werden zu können, geht diese Fähigkeit wieder verloren. Danach erfolgt mit Blick auf aktuelle psychoanalytische Diskurse über die Bedeutung des Originalvorfalls, die wechselseitige Dynamik von Übertragungs- und Gegenübertragungsprozessen und die Aufwertung nichtverbaler Äußerungen eine Erweiterung des Lorenzer’schen Konzepts. Schließlich soll die Frage beantwortet werden, welche Momente einer dialogischen Beziehung die Plausibilität des Szenischen Verstehens in der pädagogischen Praxis belegen.

Abbildung 1: Mein 1971 bei Lorenzer erworbener Leistungsschein

Begonnen hat also alles mit Alfred Lorenzers Symbolisierungstheorie. Dazu aktuell Frank Dammasch: »In der Spracheinführung wird die Bedürfnisstruktur des Kindes in der Interaktion mit der Mutter und zunehmend mit dem Vater und der Familie peu à peu mit den kollektiven Sprachzeichen der elterlichen Kultur verbunden« (Dammasch, 2022, S. 35). Weil sich die Pädagogik damals wieder dem psychoanalytischen Verstehen zuwandte, wurde seine materialistische Sozialisationstheorie zu einem ihrer wichtigsten Bezugspunkte. Frei von jeder biologistischen Verkürzung hat sie uns implizit einen Zugang zu allen Erscheinungsweisen menschlicher Subjektivität – bis hinein in den komplexen Formenkreis von Behinderung – geliefert.

Im Nachgang zur ausklingenden Studentenbewegung war es zu Beginn der 1970er-Jahre en vogue, Psychoanalyse gesellschaftskritisch zu erden. Lorenzer trat als einer der renommiertesten Vertreter dieser Lesart hervor und wandte sich ausdrücklich gegen eine behaviouristisch verkürzte Betrachtung, mit der das Subjekt vom Feld gesellschaftlicher Praxis abzuschirmen gesucht wurde. Vertreter/innen einer an der Sowjetischen Kulturhistorischen Schule angelehnten materialistischen Abbildungstheorie wiederum nahmen die dialektische Verknüpfung von Individuum und Gesellschaft wahr, gingen indessen von einer unmittelbaren Widerspiegelung gesellschaftlicher Entfremdung im Subjekt aus. Danach ist jeder innerseelische Prozess nach dem Muster einer äußeren Tätigkeit aufgebaut (vgl. Jantzen, 1987, S. 109ff.; Stein, 2008, S. 290ff.). Mittels solch einfacher monokausaler Formeln kann aber die Komplexität des Umschlags objektiver in subjektive Widersprüche gar nicht erfasst werden. Schon bei Adorno ist die Rede davon, dass die Abbildtheorie die Spontaneität des Subjekts verleugnet, woraus schließlich die »friedlose geistige Stille integraler Verwaltung« resultiert (Adorno, 1990, S. 204f.). Später hat Horn die mechanistisch begriffene Abbildung äußerer in innere Realität kritisiert und weil der Mensch nicht in den Regeln der gesellschaftlichen Verhältnisse aufgeht (vgl. Horn, 1974, S. 162), vor einem solchen »naiven Abbildrealismus« gewarnt (Horn, 1981, S. 82; Gerspach, 2009, S. 100f.).

Dass in den 1970er-Jahren Klaus Horn für Alfred Lorenzer in den Räumen des Frankfurter Sigmund-Freud-Instituts der wichtigste »Gesprächspartner und ein vertrauter Freund« wurde, ist da nicht verwunderlich (Dörr et al., 2022, S. 13). Lorenzer selbst hat mit der Hereinnahme der Dimensionen von Erleben und Unbewusstem die Wirkmächtigkeit der gesellschaftlichen Widersprüche an der subjektiven Sprachzerstörung durchdekliniert, womit uns allerdings einen eigenständigen Aufklärungsprozess abgefordert wird. Zudem hielt er daran fest, dass die »Aufhebung von Reflexions-, Diskussions- und Handlungsblockaden in den Individuen Voraussetzung politischer Solidarität ist«, was ihn bewog, die Freilegung des politisch fruchtbaren Kerns der Psychoanalyse für eine »systematische emanzipative Diskussion« einzuklagen (Lorenzer, 1974, S. 276).

In Lorenzers Vorstellung von Symbolbildung verläuft dieser Prozess wie folgt: »Unbewusste Inhalte werden unter bestimmten Bedingungen vom Unbewussten ›freigegeben‹, um vom erkennenden Ich aufgenommen und verarbeitet zu werden« (Lorenzer, 1973, S. 110). Die Einführung von Sprache erachtet er dabei als das Wesentliche menschlicher Identitätsentwicklung. Da der Mensch von Anbeginn seines Lebens notwendig auf den anderen angewiesen ist, muss er frühzeitig seine Interaktionsfähigkeit ausbilden. Weil Sprache gemeinhin die Grundvoraussetzung jeder sozialen Rollenfindung darstellt, ist die Verfügungsgewalt darüber so eminent wichtig.

Primär ist die Mutter nicht als Person für das junge Kind bedeutsam, sondern über die an sie gebundene Interaktion, die die Befriedigung von Bedürfnissen und die Regulation von Affektzuständen garantiert. Mit der Einführung von Sprache in ihren gemeinsamen frühen Dialog werden nun diese bis dahin vorsprachlichen Interaktionsformen benannt. Auf diese Weise erhalten die bestimmten Interaktionsformen einen Namen und werden zu symbolischen Interaktionsformen. Über die Verinnerlichung dieses inneren Repräsentationssystems wird also die konkrete Interaktionserfahrung in eine Welt abstrakter Vorstellungen übersetzt. Hier werden Sprache und Symbol zum ersten Mal verknüpft:

»So ist es nicht zufällig, dass das erste Wort eines Kindes meist Mama heißt. Mit ihm kann es der Freude über die Befriedigung und Sicherheit vermittelnde Beziehung zur Mutter […] Ausdruck verleihen. Durch Mama-Rufe kann es sich diese begehrte Beziehung real herstellen. Es kann sich aber auch mit dem Wort jenes Mama-Erlebnis vergegenwärtigen und damit deren vorübergehende Abwesenheit immer besser ertragen« (Leber, 1981, S. 36).

Nach und nach entwickeln sich daraus immer reifere symbolische Interaktionsformen. Im Gegensatz dazu bewirkt eine Verdrängungsleistung, dass dem Bewusstsein die Verfügung über die seelischen Repräsentanzen wieder entzogen wird. Unter dem Einfluss einer heftigen Konfrontation mit Konfliktpotenzialen innerhalb der frühen Beziehung wird eine psychische Abwehrarbeit nötig, was dazu führt, dass die bereits erworbenen symbolischen Interaktionsformen nicht beibehalten werden. Den nicht bewusstseinsfähigen Interaktionsformen wird gleichsam die Sprache wieder entzogen, sie werden desymbolisiert. Dabei markiert das »Gefälle von desymbolisierten zu symbolischen Interaktionsformen« die Momente der problematisch erlebten Sozialisation (Lorenzer, 1974, S. 275). In diesen Fällen handelt es sich um »nicht symbolische Strukturen«, auch als Klischee oder Zeichen kenntlich gemacht (Lorenzer, 1973, S. 113). Das Klischee steht für die erneute Aufgabe einer bereits erworbenen Fähigkeit zur symbolvermittelten Interaktion, wenn die psychische Belastung, die aus der Interaktion mit den primären Bezugspersonen resultiert, zu groß wird. Es ist die Desymbolisierung unter Konfliktdruck. Das Subjekt geht seiner Symbolisierungsfähigkeit verlustig, und es findet eine Regression auf die Stufe unbewusster Repräsentanzen statt (vgl. ebd.). Wenn allerdings die frühen Erfahrungen mit Beziehungspersonen von mangelnder Empathie und unzureichenden haltgebenden Umständen geprägt sind, werden emotional leere, aus dem lebendigen Zusammenhang abgetrennte Zeichen einsozialisiert (vgl. Lorenzer, 1974, S. 123). So wird keine Fähigkeit ausgebildet, sich erlebensnah sprachlich äußern zu können. Stehen Klischees für ein »Verhalten ohne Bewußtsein«, so sind Zeichen »Bewußtsein ohne Praxis« (Lorenzer, 1977, S. 53). Viele der als Störer/innen bezeichneten Kinder und Jugendlichen sehen sich außerstande, zu den Personen ihrer Umgebung wie vor allem zu sich selbst eine reflektierte Position einnehmen zu können. Hier haben wir es mit einer basalen, zeichenhaften Beschädigung von Subjektivität zu tun.

Lorenzer sieht in der Symbolbildung das Merkmal einer gelungenen Strukturbildung des Subjekts. Wenn aber die Kastrationsangst zu groß ist, um noch symptomfrei bewältigt werden zu können, müssen die ödipalen Wünsche verdrängt werden. Das Kind bleibt an die infantilen Interaktionsmuster und mitschwingenden Fantasien fixiert, ohne davon bewusst zu wissen und wird in seiner psychischen Mobilität eingeschränkt: »Die Verdrängung mündet aus in eine Desymbolisierung […], wobei anstelle des symbolvermittelten Verhaltens […] ein klischeebestimmtes blindes Agieren und Reagieren einsetzt« (Lorenzer, 1973, S. 120). Lorenzer legt hier eine Privatsprache mit ihren pathogenen Verfälschungen von Wortbedeutungen frei, wo der subjektive Sinngehalt aus dem öffentlichen Kontext ausgeschlossen ist. Die Privatsprache tritt in Widerspruch zu den allgemeinen Wortbedeutungen der Umgangssprache (vgl. ebd., S. 120ff.).

In der ursprünglich von Freud (1909b) beschriebenen Pferdephobie des kleinen Hans wird diese Sprachverfälschung deutlich, wenn die Angst vor dem (strafenden) Vater auf ein Pferd verschoben wird, und so das Verhältnis zu diesem zumindest tendenziell, wenn auch um den Preis einer psychischen Einschränkung, von zu viel Anspannung freigehalten wird (vgl. Lorenzer, 1973, S. 106ff.). Die ursprünglich getrennten, realitätsgerechten Gleichungen Vater = Vater und Pferd = Pferd werden aufgelöst und zum Zwecke der Verdrängung der gefährlich anmutenden Gefühle zu einer einzigen, nämlich Pferd = Vater, amalgiert. Aufgabe des Psychoanalytikers/der Psychoanalytikerin ist es jetzt, diese privatsprachliche Verfälschung zu erkennen und zu einer Resymbolisierung beizutragen, damit die verdrängten Gefühle bewusst werden dürfen. Das Verstehen des Übertragungsgeschehens deckt zunächst die angstbesetzte Gleichung Analytiker/in = Pferd bzw. Analytiker/in = Vater auf. Schließlich wird die verlorengegangene Situation durch die Deutung »Szene mit dem Pferd = Szene mit dem Vater« freigelegt. »Nun vermag das Ich die fehlende Symbolbildung voranzutreiben und entsprechend dem allgemeinen Sprachverhalten einzuholen« (ebd., S. 136). Dann ist wieder Vater = Vater und Pferd = Pferd, und ein anderer, weniger ängstigende Ausgang des Konflikts wird möglich.

An diesem Punkt nun wird der sprachlichen Organisation der erlebten Realität mithilfe symbolischer Interaktionsformen bereits eine vor der Einführung von Sprache liegende Regulierung in der frühen Mutter-Kind-Beziehung vorangestellt. Damit öffnet sich uns ein Tor zum Verständnis eines Sozialisationsprozesses, in welchem schon vor- bzw. nichtsprachliche Störungen angelegt werden, die eine weitgehende Symbolisierungsunfähigkeit hinterlassen (vgl. Lorenzer, 1977, S. 79ff.). Die subjektive Struktur wird beschädigt hergestellt, sie gerät gar zur »Struktur verhinderter Subjektivität« (Finger, 1977, S. 156), indem die »Symbolisierungspotenz des Kindes basal« behindert wird (Trescher, 1979, S. 130).

Setzt also zunächst die klassische psychoanalytische Methodik noch an einer sprachregulierten Konfliktfähigkeit an, so wird nun bereits den vorsprachlichen Interaktionsformen die nötige Aufmerksamkeit zuteil. Daher spricht Lorenzer in Ergänzung seines ursprünglichen Konzepts von einer symbolbildenden, unmittelbaren Sinnlichkeit, die »unabhängig von der Einführung von Sprache« existiert. Die sinnlich-symbolischen Interaktionsformen, wie sie uns z. B. in der Musik begegnen, bezeichnet er als erste Schritte menschlicher Subjektivität (vgl. Lorenzer, 1983, S. 106; 1981, S. 31ff.). Jenseits der Sprache gibt es eine »präsentative Symbolik«, die diejenigen Erlebnisse zum Ausdruck bringt, die der diskursiven Sprache unzugänglich sind, in der aber eine größere Nähe zu den Affekten deutlich wird (vgl. Lorenzer, 1973, S. 110). Gleichzeitig gilt es aber zu akzeptieren, dass neben der sprachlichen Kommunikation eine dieser entwicklungspsychologisch gesehen gleichgestellte existiert. Klein hat es so gefasst: »Leibsymbolische Interaktionsformen stehen für das körperlich verankerte und mit dem Bewusstsein nicht zu erreichende Andere im Menschen selbst« (Klein, 2004, S. 625). Dem Körper ist eine gelebte Leiblichkeit eingehaucht, die erst die menschliche Subjektivität ausmacht. »Die frühen körperlichen Erfahrungen mit Primärobjekten, die für die Etablierung eines angemessenen libidinös besetzten Körperselbst zentral sind, werden als prozedurale Erinnerungen gespeichert« (Lemma, 2018, S. 35).

Die »präsentativen Symbole« bringen diejenigen Erlebnisse zum Ausdruck, die den »sinnlich-symbolischen Interaktionsformen« entsprechen, welche vor der Einführung von Sprache handlungsleitend sind (Lorenzer, 1981, S. 159; Langer, 1965). Also fragt Lorenzer: »Wie kommt man mit Sprache in das Terrain der Sprachlosigkeit?« Anders formuliert lautet die Aufgabenstellung, mit Mitteln der Sprache das »Nichtverständliche zu verstehen« (Lorenzer, 1983, S. 98f.).

Scheitern die vorsprachlichen Einigungsversuche von Mutter und Kind, misslingt auch die Einführung von Sprache als symbolischer Interaktionsform. Wenn folglich keine inneren symbolischen Repräsentanzen gebildet sind und damit Sprache nicht zur Verfügung steht, um die eigene Befindlichkeit im Dialog mit anderen zu thematisieren, bleibt nichts als die reduzierte Darstellungsform extensiver, meist aggressiv getönter Verhaltensmetaphern. Sie stehen für die Flucht aus einstmals bedrohlich erlebten Beziehungskonstellationen, welche im aktuellen pädagogischen Interaktionsfeld reaktiviert werden. Die assoziativ wachgerufenen Empfindungen tauchen als verschleierte in inszenierten Bildern auf, welche auf frühe elementare Frustrationen zurückgehen.

Die Sprachzerstörung im Sinne Lorenzers markiert, dass bestimmte affektive Impulse aus dem bewussten Kommunikationsrepertoire ausgeschlossen sind, was gleichbedeutend ist mit der Sinnverfälschung der Umgangssprache. Die Heimtücke solch privatsprachlicher Kapriolen liegt darin, »dass sie infolge ihrer allgemeinsprachlichen Einkleidung nur indirekt aus den Verhaltensabweichungen als privatisiert ermittelt« werden können (Lorenzer, 1973, S. 131). Wird nun auf dem Wege tiefenhermeneutischen Verstehens der originale Bedeutungsgehalt rekonstruiert, kommt es zur Auflösung der Privatsprache. Jetzt fallen wieder »alle Handlungsmotive mit dem Sinn zusammen, an dem sich der Handelnde selbst orientiert« (Habermas, 1971, S. 303).

Psychische Prozesse sind nicht allein auf das Bewusstsein reduzierbar, und bestimmte Inhalte werden erst nach Überwindung von Widerständen dem Bewusstsein zugänglich (vgl. Laplanche & Pontalis, 1972, S. 563). Unser Seelenleben ist »erfüllt mit wirksamen, aber unbewussten Gedanken«, die eine lange Geschichte haben. Diese unbewussten Gedanken sind Motor jeder Verhaltensauffälligkeit, und sie selbst lässt sich dann als »Symptom« (Freud, 1912g, S. 433) bzw. »Klischee« (Lorenzer, 1973, S. 113) verstehen. Die Störung repräsentiert jenen Teil am eigenen Schicksal, der sich einem bewussten Umgang entzieht. Sie ist Ausdruck einer unbewussten Vorstellung, die eigentlich in einen anderen Zusammenhang gehört und damit den aktuellen Beziehungskontext verfälscht.

Das Szenische Verstehen richtet sich nun auf die Reinszenierung der frühen Interaktionsmuster, die sich vor dem Hintergrund eines unbewussten situativen Sinnzusammenhangs entfalten (vgl. ebd., S. 142f.). Mithilfe von Deutungen soll der Zusammenhang von szenischer Darstellung heute und historischer Situation damals ins Bewusstsein gehoben werden. Ziel ist die Aufhebung des Gefälles von privatsprachlicher Verfälschung und wirklicher Bedeutung (vgl. ebd., S. 147ff.). Der Psychoanalytiker/die Psychoanalytikerin lässt sich auf das »unmittelbare Zusammenspiel« (vgl. Lorenzer, 1977, S. 126) mit seinem/ihrem Patienten ein und, indem er/sie die aktuelle Szene als »Doublette einer infantilen Situation« nimmt (Lorenzer, 1973, S. 154), schließt er/sie aus den privatsprachlich verfälschten auf die »›wirklichen‹ Bedeutungen« (ebd., S. 150). So zieht er/sie zum Beispiel eine direkte Linie von der unter dem Einfluss des Wiederholungszwangs aktuell agierten Szene zwischen dem Patienten/der Patientin und ihm/ihr zur imaginierten Situation der frühen Interaktionssequenz mit dessen Vater (ebd., S. 153).

Ich betone diesen Unterschied von aktueller Szene und historischer Situation deshalb, weil dieser Unterschied zuweilen vergessen zu gehen droht. Trescher etwa spricht von der »›Szene‹ als Grundbaustein im Prozeß der Entfaltung von Subjektstrukturen« (Trescher, 1985, S. 134). Vermag aber eine Szene solches zu leisten? Meines Erachtens ist diese Verwechslung auch aus epistemologischer Perspektive nicht unproblematisch. Denn genuin betrachtet wirkt einzig das psychische Geschehen in der ursprünglichen Situation an der Gestaltbildung der inneren Repräsentationen von sich und den Objekten mit. »Szene« bildet diesen komplexen Aufbau der inneren Vorstellungswelt nicht mehr ab.

Lorenzer erläutert sein Konzept vom Szenischen Verstehen an einem von Peto übernommenen Fall der Therapie mit einem 34-jährigen Mann. Dieser hatte seinen Analytiker wegen der Unfähigkeit aufgesucht, bei irgendeinem Beruf oder einer Beschäftigung bleiben zu können. Weil sein Vater nicht genug Geld verdiente, um die ganze Familie zu ernähren, hatte der Mann als Kind viele Monate bei seinen Großeltern und anderen Verwandten gelebt (vgl. Lorenzer, 1973, S. 176ff.; Peto, 1961, S. 701ff.; Gerspach, 2021, S. 174f.). Die geschilderte Sitzung beginnt mit seinem Angriff auf die geschmacklose Krawatte des Analytikers, was zur Deutung »Sie haben Angst vor Ihren Gefühlen mir gegenüber« und schließlich verdichtet zu »Sie haben Angst vor mir« führt. Nach dem vergeblichen Versuch seine Haltung zunächst mittels einer Rationalisierung zu rechtfertigen, vermochte der Patient sich aber dieser Deutung nicht mehr zu entziehen und erinnerte sich an eine sehr bedrückende Lebenserfahrung. Von nun an fielen Affekt und Erinnerung wieder in eins:

»Als ich sechs Jahre alt war, lebte ich wieder einmal bei meinen alten und ungebildeten Großeltern. An meinem sechsten Geburtstag erwartete ich den Besuch meines Vaters, wie er es mir versprochen hatte. Obgleich meine Großmutter mir versichert hatte, dass Vater nicht kommen würde, glaubte ich es ihr nicht und saß, auf meinen Vater wartend, auf einer Bank vor dem Hause. Die Zeit verstrich und jeder ging zum Essen. Ich verließ die Bank nicht, weil ich ihn sehen wollte, wie er um die Ecke kommen würde. Es wurde Nacht, jeder ging zu Bett, ich saß und wartete, bis es tagte und die Großmutter mich zwang, zu Bett zu gehen. Nie wieder habe ich seitdem irgend jemandem vertraut« (Lorenzer, 1973, S. 178; vgl. Peto, 1961, S. 701ff.).

Darauf antwortet der Analytiker:

»Sie sind böse auf mich und misstrauen mir wegen meines schlechten Geschmacks, wie Sie auf Ihren Vater böse sind und ihm misstrauen. Aber Ihr Misstrauen und Übelnehmen geht über die Angelegenheit mit dem Geschmack hinaus. Sie denken, bzw. ein Teil von Ihnen denkt, dass ich Sie genauso vernachlässige und genauso unfähig bin, Sie zu verstehen und Ihnen zu helfen, wie es Ihr Vater war. Darum fühlen Sie die gleiche Hilflosigkeit und Verzweiflung wie damals, als Sie auf der Bank saßen und vergeblich auf Ihren Vater warteten« (ebd., S. 178f.).

2 Einige Gedanken zur Frage nach der Aktualität Lorenzers

Mithilfe der Deutungen soll also der Zusammenhang von szenischer Darstellung heute und historischer Situation damals ins Bewusstsein gehoben werden. Ziel ist die Aufhebung des Gefälles von privatsprachlicher Verfälschung und wirklicher Bedeutung, mit anderen Worten: »die Rekonstruktion des ›Originalvorfalls‹« (ebd., S. 150ff.).

Lorenzer geht noch umstandslos von der Rekonstruierbarkeit eines Originalvorfalls aus, was nicht generell Akzeptanz fand. Angeregt durch eine intensive innerpsychoanalytische Debatte um ihren rekonstruktiven bzw. konstruktiven klinischen Charakter sind daher auch andere Sichtweisen entstanden, die die Bedeutung des Originalvorfalls in einem neuen Licht erscheinen lassen. Dies ist nicht zuletzt durch die Erkenntnisse der Säuglingsforschung angestoßen worden, dass es einen Unterschied zwischen dem realen und dem in der klinischen Situation rekonstruierten Kind gibt. Dabei ist es allerdings noch nie Gegenstand der psychoanalytischen Entwicklungspsychologie gewesen, zu erforschen, »wie es damals wirklich gewesen ist, sondern wie das damals Gewesene dem Patienten heute erscheint – mit allen Erinnerungstäuschungen, Verzerrungen und Lücken« (Dornes, 1997, S. 19). Dezidiert hebt Lorenzer Ereignis und Erleben voneinander ab: »Psychoanalyse hat keine kausalgenetische Aussagekraft, kann sie doch an keiner Stelle ihre Aussagen an Ereignissen festmachen; sie muss vielmehr […] ausschließlich im Bereich ›subjektiver‹ Erlebnisfiguren bleiben« (Lorenzer, 1974, S. 196).

Insofern stellt sich die Frage, ob wir noch berechtigterweise von der Aktualität Lorenzers ausgehen dürfen. Indessen will mir sein Credo für eine gesellschaftskritische Lesart der Entfremdung des Subjekts von sich selbst, die auch die Dimension des Unbewussten mit einschließt, einen Rückfall in anpassungstechnologisch bereinigte Vereinnahmungsversuche des Subjekts kategorisch verbieten.

Psychoanalyse generiert eine Sammlung subjektiv wahrer Geschichten, deren objektive Überprüfung entbehrlich ist. So könnte ein imaginärer Direktbeobachter der Vergangenheit zu ganz anderen Ergebnissen über krankheitsrelevante Ursachen kommen als ein Rekonstrukteur. Vom Standpunkt des Klinikers aus ist diese Unterscheidung recht unerheblich, denn Deutungen und Rekonstruktionen sind »wahr, wenn sie therapeutisch effektiv sind« (Dornes, 1997, S. 20). Hier mag der Duktus der Sprache womöglich viel bedeutsamer sein als der Inhalt des Gesprochenen. Für Dornes schafft »die Deutung erst den Sinn und die Realität« (ebd., S. 20). »Was zählt, ist allein die glaubwürdige Begründung des praktisch-therapeutischen Handelns in Anlehnung an wissenschaftliche Kriterien, die sich ihrerseits im Fluss befinden« (Thomä, 1999, S. 825).

Die Revision der Betrachtung bezieht sich zum einen auf das, was im Patienten/in der Patientin geschieht und zum andern auf die Beziehung zwischen dem Analytiker/der Analytikerin und ihm/ihr. Hinsichtlich des ersten Aspekts folgert Dornes: »Die Behauptung, das Gedächtnis ›konstruiere‹ eine Vergangenheit unter dem Einfluss der Gegenwart ist mittlerweile zu einem geläufigen Topos sowohl innerhalb der akademischen Psychologie als auch in der Psychoanalyse geworden« (Dornes, 1999, S. 545ff.). Es geht nicht mehr um die exakte Rekonstruktion des Originalvorfalles, sondern nur noch um »die Erhellung der Bedeutung, die der Erwachsene ihm jetzt verleiht« (ebd., S. 545).

So ist inzwischen von Modellszenen die Rede, die Analytiker/in und Patient/in gemeinsam erarbeiten, in denen eine unbewusste Fantasie zwischen beiden geschaffen wird, welche weit über das gesprochene Wort hinausgeht (vgl. Lichtenberg et al., 2000, S. 21ff.). Analysand/in und Analytiker/in organisieren nun eine »Konstruktionen aus Gedanken, Gefühlen und Bildern«, die von der Motivation bestimmt sind, den anderen auf bestimmte Wünsche einzustimmen – »zum Beispiel auf den Wunsch nach Zustimmung, nach Sympathie oder Widerspruch« (ebd., S. 97).

Mittlerweile wird von Vertreter/innen der verschiedenen psychoanalytischen Schulen hervorgehoben, dass der Analytiker/die Analytikerin seine/ihre eigenen emotionalen Reaktionen auf den Patienten/die Patientin niemals restlos zugunsten einer ›objektiven‹ dynamischen und genetischen Erklärung ausschalten kann. Erst seine/ihre aktive Reaktion auf die freien Assoziationen des Patienten/der Patientin »setzt den therapeutischen Dialog in Gang« (Ornstein & Ornstein, 2001, S. 14f.). So spricht Treurniet davon, dass der Analytiker/die Analytikerin mit einem affektiven Lasso in die innere Objektwelt seines Patienten/ihrer Patientin gezerrt werde und er/sie dabei gar nicht anders könne, als in der Gegenübertragung partiell mitzuagieren. »Partielles Agieren bedeutet ja, dass ein Patient sehen kann, dass sein Analytiker durch seine Projektionen beeinflusst wird, sich bemüht, diese zu ertragen und ausreichend (›good enough‹) Erfolg hat, seine analytische Haltung zu wahren« (Treurniet, 1996, S. 17).

Erst diese affektive Verstrickung lässt die analytische Bearbeitung der Hintergrundstörung zu. Denn Deutungen geben nicht nur Informationen über das psychische Funktionieren des Patienten/der Patientin, sondern sie geben auch Einblick in das, »was der Analytiker denkt, und besonders auch, wie er denkt«. Der Analytiker/die Analytikerin wird zu einem neuen Objekt, mit dem »das Trauma in einem neuen Kontext« erlebt wird. Demnach hat das psychische Heute einen aktivierenden Einfluss auf die psychische Vergangenheit (Treurniet, 1995, S. 120ff.). Der Patient/die Patientin erfährt die unzerstörbare, nicht auf seine/ihre Projektionen zurückzuführende eigene Subjektivität des Analytikers/der Analytikerin, und diese Erkenntnis ist die Grundlage für das gemeinsame »Hervorbringen der Bedeutung« (vgl. Treurniet, 1996, S. 27).

An dieser Stelle kommt eine bedeutsame Erkenntnis von Winnicott ins Spiel. Ihm zufolge vermag sich soziale Kompetenz nur entwickeln, wenn die aggressiven, insbesondere die ganzen frühen zerstörerischen Impulse auf stabile Weise in der Persönlichkeitsstruktur verankert werden. Was ein Kind von Anfang an braucht, ist keine frustrationsvermeidende Mutter, sondern eine, die Frustrationen aushält und so zu transformieren versteht, dass diese für das Kind selbstständig zu bewältigen sind, ohne von übergroßen Ängsten befallen zu werden (vgl. Ermann, 2000, S. 76). Winnicott nennt die ersten Regungen des Kindes »erbarmungslose Liebe« (Winnicott, 1976, S. 71ff.). Es bedeutet, dass das Kind sein primäres Objekt für dessen Befriedigungen liebt, es aber für die Versagungen hasst. Da dies ein wenig befremdlich klingen mag, Winnicott schränkt ein, dass die Persönlichkeit des Kindes noch nicht genügend integriert ist, als dass man von wirklichem Hass sprechen könne (vgl. Winnicott, 1997, S. 43ff.). Der Säugling zerstört das Objekt in seiner Fantasie, »das Objekt überlebt« aber diesen Angriff in der Realität, und das Kind beginnt zu erkennen und zu akzeptieren, dass das Objekt seiner Kontrolle nicht unterworfen ist. Jetzt sagt das kindliche Subjekt zum Objekt: »›Ich habe dich zerstört‹, und das Objekt nimmt diese Aussage an«. Daraufhin kann das Subjekt sagen: »Hallo, Objekt! Ich habe dich zerstört! Ich liebe dich! Du bist für mich wertvoll, weil du überlebt hast, obwohl ich dich zerstört habe! Obwohl ich dich liebe, zerstöre ich dich in meiner (unbewussten) Phantasie«. Fortan vermag das Subjekt das Objekt, das überlebt hat, »verwenden« (Winnicott, 1993, S. 105). Am Ende dieses Prozesses erwirbt das Kind, wenn es gut läuft, schließlich ein reifes Gefühl der Besorgnis und die Fähigkeit, Schuldgefühle zu empfinden (vgl. Winnicott, 1976, S. 122; Gerspach, 2018, S. 41f.).

So ist wohl auch Treurniets Aussage zu verstehen: Wo in der Kindheit kein unzerstörbares Objekt erlebt werden konnte, sondern nur eines, das mit Rache auf die Unbarmherzigkeit des Säuglings reagierte, muss der Analytiker/die Analytikerin diese Erfahrung nachträglich ermöglichen. Gleiches gilt für die Welt der Pädagog/innen. Das Kind muss die Erfahrung machen dürfen, uns mit seiner real agierten Wut nicht zu zerstören, aber auch, dass es von uns nicht zerstört wird, sondern wir diese Wut auszuhalten und zu containen vermögen. Und umso mehr wird die Notwendigkeit zur Supervision deutlich, um mit den aufkommenden Fantasien in der Gegenübertragung zurande zu kommen, die sowohl von gewalttätiger als auch ängstigender Natur sind. Erst dann lässt sich ein gemeinsamer (potenzieller) Entwicklungsraum konstruieren, in dem die destruktiven in gekonnte Aggressionen verwandelt werden können (vgl. Winnicott, 1993, S. 52; Mitscherlich, 1969, S. 90).

Das Konzept des Szenischen Verstehens lässt sich jetzt in etwa wie folgt darstellen: »Statt des Originaltextes aus der Vergangenheit fand und findet die Psychoanalyse bis heute nur Erinnerungen an die Vergangenheit. Statt von Rekonstruktion lässt sich eher von Konstruktion sprechen« (Haas, 2000, S. 46).

Damit hat sich die Psychoanalyse von der Vorstellung einer originalgetreu zu rekonstruierenden Vergangenheit gelöst. Dagegen geht man davon aus, dass über deren gemeinsame Neubewertung im Sinne einer klinischen Konstruktion wichtige Voraussetzungen für eine symptomfreiere Zukunft hergestellt werden. Wenn es nicht länger um die Rekonstruktion des unbewusst gewordenen Originalvorfalls geht, sondern um das Erleben neu gewonnener Perspektiven im gemeinsamen Dialog, verliert die Technik der verbalen Deutung, wie sie noch im Mittelpunkt der klassischen psychoanalytischen Therapie stand, theoretisch wie praktisch an Bedeutung. Für das Gelingen pädagogisch gestalteter Entwicklungsprozesse ist sie jedenfalls keine Voraussetzung mehr.

Lange bevor Lorenzer seine Überlegungen zu einer tiefenhermeneutischen Kulturanalyse ausformulierte (vgl. 1988a), hatte er aus einer vornehmlich klinisch-psychoanalytischen Sicht das Fundament einer materialistischen Sozialisationstheorie errichtet (vgl. 1972a, 1972b). Er vermittelt bei der Ausleuchtung des Prozesses der Subjektwerdung zwischen der Natur des Kindes und der »Geschichtlichkeit wie Sozialität seiner Bezugspersonen« (Lorenzer, 1974, S. 174; vgl. Reinke, 2012, S. 7). Aber mit diesem Topos der in gesellschaftliche Prozesse eingebundenen Sozialisation deutet sich eine Erkenntnisbildung an, die weit über das klinische Feld hinausweist. Seit langer Zeit wird immer wieder auf Lorenzers nach wie vor aktuelle Analyse krisenhafter gesellschaftlicher Transformationsprozesse hingewiesen, mit deren Hilfe ein sich wandelnder Sozialcharakter auszuleuchten ist. Mit seinem Instrumentarium einer tiefenhermeneutischen Kulturanalyse trug er dazu bei, dass sich die Psychoanalyse ihrer Rolle als einer gesellschaftskritischen Erfahrungswissenschaft bewusst wurde (vgl. stellvertretend Naumann, 2003, S. 275ff.; Busch, 2007, S. 20ff.; Schlücker, 2008, S. 337ff.; Mitzlaff 2009).

Radikal wie kaum ein anderer Psychoanalytiker/eine andere Psychoanalytikerin schenkte Lorenzer dem Grundmerkmal der herrschenden Produktionsweise, also dem Widerspruch zwischen den besonderen Beziehungen der Mitglieder der Gesellschaft und der Natur auf der einen und den Bedingungen und Formen der Aneignung und Kontrolle der Produktivkräfte und des Sozialprodukts auf der anderen Seite seine ganze Aufmerksamkeit. Konform ging er mit jenen Gesellschaftsanalysen, die die Klassenspaltung als Auftrennung gemeinsamer Praxis ansahen – »objektiv sich darstellend in der Trennung von Kopf- und Handarbeit, Abtrennung der produktiven Praxis von der Funktion der Kontrolle der Produktion« (Lorenzer, 1974, S. 263) – und bestand zugleich darauf, dass zwischen gesellschaftlich-objektiven und subjektiven Widersprüchen ein kategorialer Unterschied besteht. Erst indem die Psychoanalyse den Weg zur sinnlichen Unmittelbarkeit des konkreten Individuums bahnt, kann die Beschädigung seiner inneren Natur begriffen werden (vgl. Lorenzer, 1977, S. 200). Die »behavioristische Reduktion von ›Erlebnis‹ auf ›Ereignis‹« ist mit einer psychoanalytischen Erkenntnistheorie nicht zu vereinbaren (Fischer & Becker-Fischer, 2012, S. 15).

Lorenzers Analyse beschädigter individueller Struktur reicht weit über beobachtungswissenschaftlich-erklärende Erkenntnisbildung hinaus. Görlich hat die besondere Bedeutung seiner »Hermeneutik des Leibes« (Lorenzer, 1988b) herausgestrichen. Darin wird die Biologie auf den sozialen Sinn im eigenen Gegenstand der »Natur«, die Hermeneutik wiederum auf ihre Grenze im biologisch-organischen Fundament des Erlebens und Verstehens verwiesen (vgl. Görlich, 2003, S. 31). Insgeheim, so scheint es, geht Lorenzer von einem spezifischen, sprachlich codierten Symbolkonzept aus, wie es für den »normalen« Mittelschichtangehörigen typisch ist. So werden in seinem Topos von der »Hermeneutik des Leibes« die beiden Antipoden – der »homo cultura« und der »homo natura« – dergestalt miteinander verbunden, dass der »›Leib‹ als ›Sinnzusammenhang‹« aufscheint: »Damit deutet sich ein Verhältnis zwischen Psyche und Körper an, das nicht der alten Trennung in sinn-lose Natur einerseits und sinn-stiftendes Bewusstsein andererseits entspricht«. Dieses nicht sprachlich einsozialisierte Sinnsystem bildet die »›Grammatik‹ des Körpers« (Lorenzer, 1988b, S. 842ff.).

Der Körper wird also als vorgängiges, jedoch schon sozial hergestelltes Reservoir jeglicher Symbolbildung markiert. In Kleins Auseinandersetzung mit der Position Lorenzers stellt der Körper »als subversives Elementarteilchen im Gefüge der symbolischen Ordnung« ein eigenständiges, unbewusst wirkendes Gegensystem zum bestehenden Diskurs dar (Klein, 2004, S. 633). Denn schon bei Lorenzer ist »eine restlose Verknüpfung aller Interaktionsformen mit Sprachzeichen […] prinzipiell nicht möglich« (Lorenzer, 1981, S. 93). Insofern erscheint es konsequent, dass Lorenzer eine nach zwei Seiten hin relativierende Position einnimmt: Zum einen wird die Biologie auf den sozialen Sinn im eigenen Gegenstand der Natur verwiesen, zum andern die Hermeneutik wiederum an ihre Verstehensgrenze durch das biologisch-organische Fundament des Erlebens und Verstehens erinnert (vgl. Görlich, 2003, S. 31). Der Körper ist also Ausgangs- und Bezugspunkt jeglicher Symbolbildung – im wirklichen Leben und in der wissenschaftlichen Forschung (vgl. Klein, 2004, S. 633). Die Plausibilität dieser dialektischen Sicht wird durch die neueren Forschungsergebnisse der Neurobiologie bestätigt, die offenbaren, dass die Funktionalität des Gehirns zu großen Teilen von der psychosozialen Umwelt bestimmt wird (vgl. Gerspach, 2018, S. 70ff.).

Für uns Pädagog/innen ist hier höchst interessant, dass Lorenzer auch die nichtverbalen Darstellungsweisen von »Erlebnissen« berücksichtigt, die sich nicht nur im verbalen Begreifen, sondern auch in »sinnlich greifbaren Gestalten« artikulieren (vgl. Lorenzer, 1981, S. 31f.). Er schließt: »Symbole sind also nicht nur die diskursiv geordneten Zeichen der Sprache […], sondern alle Produkte menschlicher Praxis, insoweit sie ›Bedeutungen‹ vermitteln« (ebd., S. 30). An anderer Stelle spricht er von »noch-nicht-bewussten Praxisformen« (vgl. Lorenzer, 1988, S. 851). Insbesondere mit der Einführung der Symbolform der Sprache wird nach Lorenzer die Interaktionspraxis systematisch geordnet. Dabei kann Sprache sowohl diskursiven Charakters – im Sinne einer tendenziell eindeutigen Beziehung von Zeichen und Bezeichnetem – als auch präsentativen Charakters – im Sinne der Freisetzung einer konnotativen Bedeutung – sein. Um diese Doppelgesichtigkeit zu unterstreichen, hat Lorenzer die Unterscheidung von sinnlich-symbolischen und daraus hervorgehenden sprachsymbolischen Interaktionsformen gewählt. Aus heutiger Sicht wäre vielleicht einzuwenden, dass nichts dafür spricht, »dass der sprachlichen Symbolisierung eine nicht sprachliche zeitlich vorhergehe […]. Bild und Sprache sind demnach je besondere Verwirklichungen einer allgemeinen Symbolbildung« (Schmid Noerr, 2000, S. 471).

Da viele unserer Adressat/innen – aus den unterschiedlichsten Gründen – vor den sprachlich normierten Mittelstandsanforderungen kapitulieren, erscheint die Ausdehnung des Konzepts vom Szenischen Verstehen auf die Ebene gestisch-präsentativer Symbole überaus gut geeignet, eine tiefenhermeneutische Annäherung zu erzielen, ohne auf eine elaborierte Sprachfähigkeit zurückgreifen zu müssen. Mit Klein gefragt: »Was bleibt unbenannt, eine Leerstelle, in Lorenzers Terminologie: desymbolisiert?« (Klein, 2004, S. 626). Vor allem mit Blick auf die nichtsprachliche Kommunikation ist inzwischen der Rekurs auf das elaboriert Symbolische durchaus verzichtbar. Schon die frühe Abstimmung zwischen Mutter und Säugling ist von einem impliziten Wissen getragen und bedarf keiner expliziten Sprache. Auch später gilt: »Ein Großteil dieses impliziten Wissens wird überhaupt nicht in Sprache gefasst« (Stern, 2005, S. 123ff.). Selbstredend bleiben wichtige Entwicklungsschritte in symbolische Ordnungen hinein von dieser Einschränkung unberührt. Aber vor dem Hintergrund der fundamentalen Bedeutung des Nichtsprachlichen erscheint die Attitüde, etwa bei Menschen mit einer geistigen Behinderung das Verharren an konkreten Erlebnisfiguren als Defizit zu brandmarken, als ein kapitaler Fehler. Die Geringschätzung des sinnlich-unmittelbaren Erlebens ist nicht ihr Problem. Umgekehrt wird ein Schuh daraus: Die wirkmächtige gesellschaftliche Matrix von Ausgrenzung und Anerkennungsverweigerung erschüttert das Selbsterleben bis ins Mark und führt geradezu zwangsläufig zu einem Entwicklungsstopp, der die Fixierung an eine schmerzlich erlebte reale Erfahrung zementiert.

Schmid Noerr (2000) hat bereits vor über 20 Jahren Lorenzers Beitrag zur psychoanalytischen Symboltheorie gewürdigt. Bei Jones war noch zu lesen, dass das, was verdrängt wird, zur symbolischen Darstellung kommt. Symbole sind gleichsam indirekte Repräsentanten der verdrängten Inhalte. Lorenzer dreht das Ganze quasi um und wertet sie dagegen als eine Ich-Leistung zu einer Wahrnehmungs- und Erkenntnisleistung auf. »In dieser Auffassung begründete Verdrängung nicht mehr die Symbolleistung, sondern wurde begriffen als Störung innerhalb deren und als Moment eines ihrer Sonderfälle« (ebd., S. 464).

Aus heutiger Sicht erscheint das Unbewusste quasi zweigeteilt. Die archaische Form, das »primäre Unbewusste«, ist prinzipiell dem Bewusstsein entzogen und kann niemals bewusst gemacht werden, so wie es auch das Konzept vom impliziten bzw. nicht deklarativen Gedächtnis sieht. Ein anderer Teil entsteht aber durch Verdrängung und lässt sich dem Bewusstsein wieder zugänglich machen, wenn die Verdrängung sozusagen rückgängig gemacht wird. Rekonstruktion von Sprache bedeutet, dass die Sprachzeichen wieder mit den dazugehörigen Handlungsentwürfen und Erlebensweisen verbunden werden (vgl. Quindeau, 2008, S. 20; Gerspach, 2018, S. 14f.). Mit Blick auf cerebrale Verarbeitungsprozesse unterscheidet Solms in ein kognitives und ein dynamisches Unbewusste:

»Das kognitive Unbewusste besteht aus Vorhersagen, die legitim automatisiert wurden. Das heißt, sie sind tief automatisiert, weil sie den Bedürfnissen entsprechen; sie können die entsprechenden Bedürfnisse zuverlässig befriedigen. Das Verdrängte hingegen ist illegitim (oder verfrüht) automatisiert worden. Illegitime Automatisierung findet statt, wenn das Ich von seinen Problemen überwältigt wird – das heißt, wenn es nicht herausfinden kann, wie die Anforderungen des Es in der Welt befriedigt werden können« (Solms, 2021, S. 211).

Nicht das Verdrängte kehre wieder, sondern lediglich der Affekt, den die Vorhersage nicht zu regulieren vermöge – »und zwar deshalb, weil nicht-deklarative Erinnerungen nicht-deklarativ sind« (ebd., S. 211). Mir wurde vor Kurzem der Fall einer Frau mittleren Alters zugetragen, die als Kind in ihrem Heimatland Krieg erlebte, daran aber keine bewusste Erinnerung hatte. Durch die in Fernsehberichten über den Krieg in der Ukraine zu hörenden Sirenen kehrte die schreckliche Angst als körpernaher Affekt zurück, ohne dass aber die eigene Erfahrung auferstünde.

In einer gewissen Analogie zu dieser neueren Auffassung verortet Hummitzsch ADHS an der Schnittstelle von (konflikthafter) Neurose und (defekthafter) Psychose, quasi als Grenzbegriff von Noch-nicht-Psychose und Nicht-mehr-Neurose (vgl. Hummitzsch, 2020, S. 234). In diesem Sinne liegt bei einer ADHS womöglich gar keine Verdrängung bereits repräsentierter Vorstellungen vor, sondern die übermäßige Energie steht für ein »körperliches, rohes Reizmaterial«, das sich unvermittelt Bahn bricht. Dann gehörten die in ihrer Aufmerksamkeit und Motorik unruhigen Kinder dieses ADHS-Typus »zum psychotischen Modus und damit zu den sogenannten unrepräsentierten Zuständen, in denen das rohe Sinnesmaterial dauerhaft ist und nicht verdrängt werden kann« (ebd., S. 256ff.). Eine stabile Kontaktschranke zwischen Bewusstem und Unbewusstem ist noch nicht errichtet, sodass es nicht gelingt, die an den Organismus herantretenden Reize orten und hemmen, also verdrängen zu können (vgl. von Lüpke & Gerspach, 2023, S. 58).

Und hier hat Lorenzer einen modernen Diskurs vorweggenommen: Denn an diesem Punkt tut sich ein enger Zusammenhang zwischen dem nicht-deklarativen, also impliziten Gedächtnis und dem Unbewussten auf. Das Unbewusste wird von »nicht-sprachlichen Praxiselementen« gebildet und ist mithin »ein Resultat sozialer Prozesse« (Lorenzer, 1977, S. 42). Damit wendet sich Lorenzer nicht nur gegen eine biologistische Gesellschaftsblindheit, sondern auch gegen eine kulturelle Verflachung von Persönlichkeitsentwicklung zur bloßen Milieuabhängigkeit (vgl. ebd., S. 42; Gerspach, 2021, S. 20).

Hier wird zudem eine weitere Aktualität sichtbar. Lorenzers Sozialisationstheorie war materialistisch begründet, ruhte also im Marx’schen Sinne auf dem Grundwiderspruch von Arbeit und Kapital.

»Dass die individuelle Struktur gesellschaftlich hergestellt wird, lässt sich aus der Gesellschaftstheorie, die aus der Kritik der politischen Ökonomie hervorgeht, zwingen ableiten. […] Um die Verankerung von Lebensgeschichte in Geschichte konkret denken zu können, bedarf es eines Verständnisses von subjektiven Konstitutionsprozessen, bei dem aufgezeigt wird, wie subjektive Praxisfiguren hergestellt werden, und wie bei dieser Herstellung der Widerspruch von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen sich in Figuren ›beschädigter Herstellung‹ der individuellen Struktur niederschlägt« (Lorenzer, 1977, S. 168ff.).

In diesem Sinne sind alle Subjekte einer umspannenden Entfremdung ausgesetzt, welche der (unbewusst gewordenen) Unterwerfung unter dieses ökonomische Diktat entspringt. Die Kritische Theorie hat diese Wirkmechanismen differenziert beschrieben, ohne etwa auf einen verdinglichten Begriff von Macht rekurrieren zu müssen – die Rede ist dagegen von der »Inthronisierung von Machtgruppen als jenes gesellschaftliche Subjekt« (Horkheimer & Adorno, 1969, S. 5), also ein Eingesetzt-Werden unter den und durch die strukturellen Bedingungen. Und daher verstand es auch Lorenzer vortrefflich, diese Zusammenhänge auszubuchstabieren und auf ihr materiales Fundament zu stellen. In vielen Diskursen des Poststrukturalismus und Dekonstruktivismus mit ihrem epistemologischen Rigorismus, jedwede (Gesellschafts-)Theorie im Orkus des »postmodernen Werte-Relativismus« (Neumann, 2020, S. 48; Gerspach, 2021, S. 123) verschwinden zu lassen, unterbleibt aber diese prinzipielle politökonomische Analyse. Die expansive und aggressive (auch kolonialistische) Akkumulationsbewegung des Kapitals folgt ihren eigenen Regeln. Das Zutun der Menschen ist, auch wenn das aus heutiger Sicht wirr klingen mag, nachgeordnet. Die Subjekte werden funktionalisiert und (im »besten« Falle) korrumpiert, sind aber nur scheinbar der Agens der geschichtlichen Abläufe. So wird der Machtfrage ihr polit-ökonomischer Untergrund entzogen. Dabei sind auch »mächtige weiße Männer« dieser dem Sozialen vorgeordneten Einflusssphäre ausgeliefert, wiewohl es sich – für eine Minderheit unter ihnen – im Luxus selbstverständlich besser leben lässt als in Armut. Lorenzer wäre es an dieser Stelle wert, wiederentdeckt zu werden, werden doch solcherart die »Dispositive der Macht« (Foucault, 1978) vielleicht zum Klischee.

3 »Brillenglotzer« – zum Szenischen Verstehen in der Pädagogik

In Lorenzers Frühschriften stehen die Verläufe von Sprachzerstörung, Szenischem Verstehen und Rekonstruktion noch ganz im Mittelpunkt seines Interesses. Vor dem Hintergrund seiner klinischen Arbeit als Psychoanalytiker kam der sprachlich-symbolischen Ebene selbstredend eine besondere Bedeutung zu. So schrieb Lorenzer vom zweischichtigen Beziehungsrahmen einer »Sprachgemeinschaft« als

- »Teilnahme an einem gemeinsamen Sprachspiel mit übereinstimmenden Symbolen,

- Teilnahme an einem gemeinsamen Sprachspiel mit Regeln, die ihren Symbolcharakter verloren haben« (Lorenzer, 1973, S. 198).

Auch theoretisch formulierte er seine Bevorzugung sprach-symbolischer Interaktionsformen als »reifste Stufe« gegenüber den vorsprachlich bestimmten Interaktionsformen aus:

»Es versteht sich, daß der Reflexion nur jene Interaktionsformen zugänglich sind, die den Anschluss an Sprache gefunden haben, sei es als symbolische Interaktionsformen (die nun als Handlungsentwurf fungieren), sei es mittelbar als protosymbolischer Hof der symbolischen Interaktionsformen« (Lorenzer, 1974, S. 122f.).

Selbst wenn damit ursprünglich mehr neurotische Verläufe fokussiert waren, stellt das kein unüberwindliches Hindernis dar, sein Konzept auf pädagogische Arbeitsfelder zu übertragen. Insbesondere die Rezeption in der Sonderpädagogik leitete dort einen bahnbrechenden Paradigmenwechsel ein. Dieser Transfer bot sich insofern an, als seine kritische Theorie der Subjektwerdung frei war von naturalistischen Verkürzungen, die Vorstellungen von Behinderung aber noch übermächtig von einer derartigen organopathologischen Ideologisierung bestimmt waren. Das Bewusstsein, es gerade in der Sonderpädagogik viel mehr als auf dem Feld der allgemeinen Erziehungswissenschaft mit aussondernden Lebensbedingungen zu tun zu haben, setzte sich allmählich durch, aber erst die Hereinnahme von Lorenzers brillanten Analysen krönte diesen Veränderungsprozess. Dieser Schritt ist der Verdienst von Aloys Leber, der eine Lanze für die affektnähere präsentative Symbolik brach. Lorenzer war das typische sonderpädagogische Terrain sozialer Randgruppen eher unbekannt, wo das Fehlen der strukturellen Voraussetzungen die Bildung konsistenter und konstanter Praxisfiguren und damit die Aufnahme der erlebten Interaktionsmuster in Sprache verhindert (vgl. Gerspach, 1981, S. 119). Anders dagegen Leber. Er schrieb: »Sozial benachteiligte Kinder […] sind vom Lebensstart an einer Kumulation von schweren Belastungen, Entbehrungen, Kränkungen, Beeinträchtigungen ausgesetzt. Ihr Erleben und Verhalten ist nicht das Ergebnis einer Sozialisation in einer ›Kultur der Armut‹« (Leber, 1977, S. 85). Auch Lorenzer hat formuliert, dass »Subjektivität nicht als Erscheinungsort objektiver Strukturen, sondern als Problem der inneren Lebenswelt« anzusehen ist (Lorenzer, 1988, S. 15).

Die in dieser Lebenswelt erlittenen Erfahrungen bringen oftmals schwere Beschädigungen der Persönlichkeitsstrukturen hervor, die auf vernachlässigende oder gar gewaltförmige Weise an die nächste Generation weitergegeben werden. Den Kindern wird kaum Sprache angeboten, ein »austauschender, befriedigender ›Dialog‹ kommt nicht zustande« (Leber, 1985, S. 85f.). Gleichwohl finden auch sie Wege der szenischen Darstellung ihrer inneren Dilemmata, wir müssen sie nur tiefer verstehen lernen. Ziel ist es, im Zeichen von Lebers fördernden Dialogs den sprachlos vermittelten Botschaften einen Namen zu geben und damit zur nachträglichen Einführung von Sprache beizutragen (vgl. Leber, 1988). Hier stoßen wir auf große Gemeinsamkeiten des sonderpädagogischen mit dem psychoanalytischen Auftrag, sehen uns aber genötigt, weiterzudenken. Dem kommt zugute, dass Lorenzer das anfangs ein wenig vernachlässigte körpernahe, nichtsprachlich organisierte Repräsentationssystem später weiter ausformuliert hat.

Auf der Suche nach einem Schlüssel zu den exzessiven Verhaltensweisen – und stets von der Frage nach den unbewussten Antriebskräften getrieben – reift dann allmählich die Erkenntnis, dass es einem früh traumatisierten Kind versagt ist, seine Befindlichkeit sprachlich zum Ausdruck zu bringen. Mit dem Szenischen Verstehen lässt sich aber recht genau erfassen, was ein Kind von seinen inneren Schwierigkeiten und Konflikten in reale Handlungen transformiert.

Leber, der vor seiner Berufung an der Frankfurter Universität im Jahre 1971 als psychotherapeutischer Heimleiter tätig gewesen war, belegt, wie Kinder ihm gegenüber sogar bei Intelligenzprüfungen zu Inszenierungen griffen und dabei ihre frühe traumatische Erfahrung ins Spiel brachten. In einem Fall ging es um das »Grußbild« aus dem Intelligenz-Test nach Binet-Simon, welches einen jungen Mann zeigt, der zu einem am Fenster stehenden Mädchen schaut, den Hut zum Gruß zieht und dabei ein Kind umrennt. Auf Lebers Frage an einen achtjährigen Jungen, was er da sehe, antwortete dieser, indem er auf das unterhalb des Fensters auf dem Boden liegende Kind deutete, mit der Gegenfrage: »Ist der tot?« Sogleich gab er sich dann selbst die Antwort: »Der ist vielleicht da heruntergeworfen worden« (Leber & Gerspach, 1996, S. 512).

Abbildung 2: Der Binet-Simon-Test (aus Probst, 1949, S. 33)

Offensichtlich fühlte sich der Junge dazu gedrängt, das auf dem Bild Dargestellte zu nutzen, um mitzuteilen, was ihn derzeit überaus schmerzlich bewegte. Denn er war gerade aus einem vertrauten Heim verlegt und damit von einer geliebten Bezugsperson getrennt worden. Das erlebte er ebenso als tödlichen Hinauswurf wie seine Heimeinweisung am Anfang seines zweiten Lebensjahres, als seine Mutter in der Notzeit nach dem Zweiten Weltkrieg dem kleinen Nachzügler in einer großen vaterlosen Familie nicht gerecht werden konnte. Das auf dem Bild unter dem Fenster am Boden liegende Kind war für ihn ein szenischer Auslösereiz, wie es Lorenzer nennen würde, welcher die Erinnerung an das ursprüngliche Trauma wiederbelebte. Dadurch wurde er veranlasst, den sonst von ihm sicher ohne weiteres erkennbaren Sachverhalt zu verfälschen (vgl. Leber & Gerspach, 1996, S. 512). Leber rekapituliert:

»Angesichts meiner langen und intensiven Erfahrung mit solchen Kindern standen für die von mir entwickelte psychoanalytische Heilpädagogik eher narzisstische Szenen im Vordergrund. Wir stießen vor allem auf ›erlebte Szenen‹, die sich auf frühe Verlassenheit und Kränkungen durch Verstoßung und Missachtung bezogen, und ›ersehnte Szenen‹, in denen versucht wird, die verlorene allmächtige Einheit mit der Welt oder mit Aggression und Gewalt aufzuheben« (ebd., S. 513).

Die Pädagog/innen sollen lernen, nachzuempfinden, was ihr Gegenüber von seinen inneren Schwierigkeiten und ungelösten Konflikten in reales Handeln übersetzt. Indem ein Kind etwa im Verhältnis zu seinen Mitschüler/innen oder seinen Lehrer/innen etwas inszeniert und diese in seinen Bann zieht, äußert es sich auf eine ihm selbst nicht bewusste Weise. Der Art und Weise, wie es seine aktuellen Beziehungen arrangiert, kommt ein heimlicher Appellcharakter zu. Darauf gilt es eine Antwort zu finden, die hilft, das agierte Leiden nach und nach in eine (sprach-)symbolische Form zu kleiden. Die Anbahnung des fördernden Dialogs ist an die Fähigkeit der Pädagog/innen gebunden, zulassen zu können, dass die frühe Erfahrung wiederbelebt wird. Über die Bewältigung von Angst und Wut kann so die Voraussetzung für eine bessere Entwicklung geschaffen werden (vgl. Leber, 1988, S. 54; 1979, S. 74f.). Verstehen sie dagegen diesen Kontext nicht, dann verhalten sie sich gemäß der unbewussten Erwartungen des Kindes und tragen in gewisser Weise zu einer Komplettierung der Szene bei. Können sie nämlich ihre affektive Verstrickung nicht reflektieren, geraten sie in Versuchung, die darin enthaltene Gefahr für das eigene Selbst abzuwehren und die Kränkung zurückzugeben (vgl. Gerspach, 2009, S. 109ff.). Das unterscheidet sich aber gänzlich von Lorenzers Vorstellung.

Daher sei eine Anmerkung eingeschoben. Lorenzers Verständnis der Komplettierung einer Szene zielt ja insofern auf die Vervollständigung des historischen Zusammenhangs, als über die Rekonstruktion der qua Verdrängung verloren gegangenen Sprache der eigentliche und vor allem – weil als zu schmerzlich erachtete – abgewehrte Sinn mit allen affektiven Anteilen wieder zugänglich wird. In dieser Form von Komplettierung liegt ein befreiendes Potenzial. In dem von mir soeben bemühten Fall kommt es auch zu einer Komplettierung, aber da hier mitagiert, aber nicht reflektiert wird zu einer Fortschreibung des Traumas. Gleichermaßen stößt man hier zuweilen auf Missverständnisse.

In Treschers Beispiel der entgleisenden Interaktion zwischen einem Erzieher und einem Jugendlichen in einer stationären Wohngruppe ist ebenfalls von einer »Komplettierung der Szene« die Rede (Trescher, 1985, S. 142). Erwin, besagter Jugendlicher, kommt am Abend nicht zur verabredeten Zeit nach Hause, was den Erzieher zunächst besorgt und dann wütend macht und er ihm dann, gemäß der Hausordnung, zwei Tage Ausgehverbot erteilt. Daraufhin geht der Jugendliche wortlos in sein Zimmer, schließt sich ein und beginnt das Inventar zu zerstören. Am Ende muss der Erzieher machtlos vor der verschlossenen Tür verharren. Trescher schließt: »Mit seiner Reaktion wehrt sich der Erzieher heimlich gegen Erwins Übergriff auf seine Person; er verschleiert aber seinen Ärger und gibt seiner ›Rache‹ Ausdruck, indem er auf objektive Tatbestände verweist« (ebd., S. 142). Weiter heißt es: »Die Komplettierung der Szene durch die Kränkung Erwins, mit der der Erzieher reagiert, entspricht der unbewussten Erwartung von Erwin und ermöglicht erst die schmerzhafte Wiederholung« (ebd., S. 143). Diese Komplettierung aber ist, da der Erzieher massiv mitagiert, malignen Charakters. Das jedoch trifft Lorenzers Absicht nicht wirklich.

Einige Zeit vor der von mir hier geäußerten Kritik an der Veränderung des Lorenzer’schen Konzepts haben Katzenbach et al. in ihrer Stellungnahme zu Treschers Erwin erhebliche Einwände gegen dessen Modifikationen des ursprünglichen Modells vorgebracht und erklärt, dass »im Prozess des szenischen Verstehens das Einsetzen starker theoretischer Vorannahmen weder nötig noch hilfreich ist« (Katzenbach et al., 2017, S. 30). Damit will ich es aber auch bewenden lassen.

Stattdessen möchte ich an einem markanten eigenen Beispiel veranschaulichen, wie wir über das anfängliche Verwickelt-Werden in eine aktuelle Szene, in der eine unbewältigte Erinnerung auftaucht, zu den zugrunde liegenden Interaktionsmustern vorstoßen können, sofern wir die Reflexion der eigenen angestoßenen Empfindungen als Erkenntnisquelle zu nutzen wissen. Über das Erfassen der konkreten Szene verstehen wir die darin enthaltene situative Struktur, und »Komplettierung der Szene« meint dann das Aufdecken »der Anteile der Szene, die bisher verborgen waren« (vgl. Lorenzer, 1973, S. 170ff.; Gerspach, 2021, S. 92f.). Jüngst hat Kleemann noch einmal auf die Bedeutung des Entdeckens der situativen Struktur in der konkreten Szene hingewiesen, wenn sich gemeinsame Interaktionsmuster einstellen (vgl. Kleemann, 2017, S. 150).

In meiner frühen Zeit als pädagogischer Mitarbeiter in einer teilstationären Einrichtung für verhaltensauffällige Kinder arbeitete ich mit einem Jungen, der herzensgut sein konnte, aber auch vor aggressiven Ausbrüchen nicht geschützt war. Seine Mutter war vor Kurzem gestorben, sein Vater, durch eine ihn schwer entstellende Verletzung am Kopf traumatisiert, teilte ihm mit, er müsse ihn gut behandeln, sonst würde er auch noch sterben. Der Junge litt unter dem Verlust der Mutter, der ihn traurig, aber auch wütend machte, weil sie die Familie zusammengehalten hatte und dies jetzt nicht mehr gewährleistet war. Dazu kamen die Schuldgefühle dem Vater gegenüber, dem er seine Wut nicht zeigen durfte. Diese Schuldgefühle resultierten auch aus der massiven Kopfverletzung des Vaters, die beinahe zum Tode geführt hätten. Würde er ihn umbringen, so der Inhalt der unbewussten Fantasie des Jungen, wenn ihn die Wut übermannte? Der Tod war ja so nah in dieser Familie.

Zu Hause herrschte eine scheinbare Harmonie, während ich in der Übertragung stellvertretend zum Adressaten der verbotenen Aggressionen, aber auch der unerfüllten Anlehnungsbedürfnisse wurde. Es war zum Teil schwer auszuhalten für mich, und ohne meine haltende Einbettung in Supervision und Fallkonferenzen wäre ich vielleicht zu einem Ausagieren von Gegenaggressionen verleitet worden. Wie groß ist in solchen Fällen oft das Erschrecken vor der Heftigkeit der aktivierten eigenen Affekte, ohne dass dieser gegenseitige Mechanismus von Übertragung und Gegenübertragung erkannt würde und ein eskalierendes Mitagieren als Kampf- oder Fluchtreflex einsetzt. Hier geschah zum Glück etwas Anderes.

Eines Tages stand ich mit zwei Kollegen zusammen, als der Junge eher zufällig hinzutrat. Wir waren alle drei Brillenträger, und er echovierte sich lauthals mit dem despektierlichen Ausruf: »Igitt, lauter Brillenglotzer!« Daraufhin meinte ich, und ich hatte mir dies nicht genauer überlegt: »Gell, du hast Angst vor einer Verletzung am Kopf.« Diese Bemerkung löste bei ihm eine augenblickliche Betroffenheit aus, die ihn zudem sichtlich entspannte. Für einen Moment war seine Abwehr durchlässig geworden, was ihm einen Zugang zu seinem Unbewussten gestattete.

Im professionellen wie auch privaten Alltag stoßen wir gemeinhin auf ein konkretistisches Fabulieren über Mitteilungen des Anderen. Die gedankliche Annäherung auf einer Metaebene, was wohl eigentlich der dahinter liegende Sinn sein könne, wird dann verpasst. Ähnlich ergeht es mir zuweilen bei Fallexegesen, wenn Subjekte mit Methoden qualitativer Sozialforschung erkundet werden. Lapidare Aussagen aus narrativen Interviews wie etwa: »In meiner Kindheit war alles harmonisch« werden dann gerne unhinterfragt für bare Münze genommen bzw. deren Infragestellung für wissenschaftlich nicht valide gehalten. Was erlaubt es uns also, völlig anders vorzugehen? In Lorenzers Beispiel wird ja der verbale Angriff auf den schlechten Geschmack des Analytikers am Ende zur Deutung »Sie haben Angst vor mir« umgeschichtet. Ähnlich in meiner Fallgeschichte. Im Dienste der Abwehr ist im Peto’schen Beispiel der Zusammenhang zwischen dem Ursprung des Vertrauensbruchs am Geburtstag durch den unzuverlässigen Vater und dem Entstehen von Misstrauen und schließlich Angst verloren gegangen. Freud schreibt dazu in seinem Text »Über Deckerinnerungen«:

»Es bezweifelt niemand, dass die Erlebnisse unserer ersten Kinderjahre unverlöschbare Spuren in unserem Seeleninnern zurückgelassen haben; wenn wir aber unser Gedächtnis befragen, welches die Eindrücke sind, unter deren Einwirkung bis an unser Lebensende zu stehen uns bestimmt ist, so liefert es entweder nichts oder eine relativ kleine Zahl vereinzelt stehender Erinnerungen von oft fragwürdigem oder rätselhaftem Wert« (Freud, 1899a, S. 531).

An anderer Stelle beschreibt er das Phänomen der »fausse reconnaissance«, wenn Patienten zur Erzählung einer Begebenheit aus ihrer Kindheit fälschlicherweise anmerken: »das habe ich Ihnen aber schon erzählt« (Freud, 1899a, S. 116). Die wahre Bedeutung solcher berichteten »Visionen oder Halluzinationen« (ebd., S. 120) wird erst im Laufe der Behandlung offenbar, wenn zum Beispiel endlich die fiktive Schilderung eines beinahe abgetrennten Fingers als Ausdruck der schreckenden Fantasie einer Kastrationsangst angenommen werden und der Patient sagen kann: »Jetzt habe ich die Empfindung, ich habe es immer gewußt« (ebd., S. 123).

Meine Brillenglotzer-Parabel kreist ja auch genau um eine solche Angst. Epistemologisch gerät aber eben diese psychoanalytische Annäherung an das eigentliche Thema im Diskurs der qualitativen Forschungsmethoden in den Sozialwissenschaften mit ihrer vornehmlich bewusstseinsorientierten Logik schnell in die Defensive. So fasst Abraham paradigmatisch zusammen:

»Biographieforschung betrachtet nicht in erster Linie (oder ›nur‹) das Subjekt, sondern ihr Gegenstand ist das soziale Konstrukt ›Biographie‹ im Sinne eines ›sozialweltlichen Orientierungsmusters‹, eines ›Regelsystems‹ oder einer ›Institution‹. Das Konstrukt ›Biographie‹ verweist auf fundamentale Dimensionen der Sozialität – Wissen, Erfahrung, Handeln vor dem Hintergrund einer bereits vorstrukturierten Alltagswelt« (Abraham, 2002, S. 131).

In der Regel bleiben diese Erörterungen an aufgereihte Oberflächenphänomene, die aus gewonnen Datensätzen abgeleitet werden, gebunden. Umstandslos wird von einer Einheit des Subjekts ausgegangen, während das Subjekt in der Psychoanalyse ein gespaltenes ist: »Das Subjekt ist gespalten durch den anderen Schauplatz, das Unbewusste« (Langnickel, 2021, S. 108). Was bleibt da von Oevermanns herber Generalkritik, die Psychoanalyse laufe auf nichts anderes hinaus als auf »den konkreten Fall in seiner Authentizität ›vergewaltigende‹ Subsumptionen unter vorgefaßte Kategorien« (Oevermann, 1993, S. 125)?

Nur selten wird, was etwa bei Abraham noch nachzulesen ist (ebd., S. 195f.), auf das subjektive Erleben, das implizite Wissen oder – mit Bezug zu Seewald als Vertreter einer sinnverstehenden Psychomotorik – »die Verwicklungen mit den eigenen Gefühlen, Stimmungen und inneren Bilder« rekurriert (Seewald, 1996, S. 87; 2007). Wo dieser Zugang fehlt, erscheint es suspekt, wenn Äußerungen der Adressat/innen nicht für bare Münze genommen werden. Dagegen wird der apodiktischen Behauptung Folge geleistet, von einem für sich selbst sprechenden Wahrheitsgehalt auszugehen (Gerspach, 2021, S. 108ff.). Lorenzer dagegen fokussiert sich auf die Kenntnis der hintergründigen Bedeutung des Materials, das der Patient/die Patientin dem Analytiker/der Analytikerin liefert, damit er/sie die infantile Situation zu rekonstruieren vermag. Dem Bewusstsein des Patienten/der Patientin ist dabei die »verborgene unvollständige Gestalt« (noch) nicht zugänglich (Lorenzer, 1973, S. 164).

So zu verfahren, erscheint mir methodisch plausibler. Meine Interpretation einer eher aggressiv vorgebrachten Äußerung als Angst vor einer Verletzung konnte nur erfolgen, weil sie in eine bestimmte, wenn man so will, gemeinsame »Affektlage« eingebunden war (vgl. Lorenzer, 1973, S. 182). Grundlage dafür bildete eine bereits länger bestehende professionelle Beziehung zwischen dem Jungen und mir. Ich kannte seine Vorgeschichte und seine Art zu reagieren, und im Rahmen dieser Beziehung hatte er mich ebenfalls kennen gelernt. Die spontane Äußerung des Jungen erschien mit Blick auf den ihr vorausgegangen Kontext der Kommunikation nicht angemessen. Während sie vordergründig aggressiv war, vermutete ich, dass der eigentliche, aber abgewehrte Affekt Angst zum Inhalt hatte. Ich nahm an, dass der Junge, wie für ihn charakteristisch, auf dem Umweg über eine abfällige Bemerkung diese Angst zum Ausdruck brachte – ja vielleicht sogar bringen wollte. Mein Bezug auf sein wahres Empfinden, den er qua stabilem Beziehungsrahmen aufnehmen konnte, führte denn auch zu einer momentanen Erleichterung. In einem normalen Gespräch hätte er wahrscheinlich eine derartige Überlegung weit von sich gewiesen.

Erst über den spontan entstandenen, gemeinsam geteilten »Gegenwartsmoment« ließ sich die psychische Abwehr umgehen. Solche Gegenwartsmomente sind nicht sofort verstehbar, sondern geschehen einfach. Sie sind von kurzer Dauer und dabei unglaublich reichhaltig. Das subjektive Erleben vollzieht sich »gerade jetzt«: »Der Gegenwartsmoment ist all das, was mir jetzt durch den Kopf geht, gleichgültig, ob es sich dabei um reale oder virtuelle Dinge handelt« (Stern, 2005, S. 34). An anderer Stelle ist bei Stern die Rede davon, dass in einem bestimmten Augenblick der professionellen Beziehung etwas geschieht, das den beiden Interakteur/innen »unvertraut ist und in seiner spezifischen Form und seinem zeitlichen Auftreten nicht zu erwarten war« (Stern et al., 2012, S. 36). Es ist so verwirrend, dass beide Beteiligte nicht genau wissen, was gerade passiert oder was sie tun sollen (vgl. ebd.; Gerspach, 2021, S. 47).

Hier tut sich übrigens eine Analogie zum Peto’schen Fall auf. Eine aggressiv getönte Bemerkung wird als Angstimpuls decouvriert. Während aber bei Peto im Rahmen eines psychoanalytischen Settings eine genetische Deutung über die Beziehung des Patienten zu seinem Vater und deren Reproduktion in der Übertragung auf den Analytiker anschließt, beschränkte ich mich auf die Bemerkung über die wahre Bedeutung des Brillenglotzens und überließ alles Weitere dem Jungen selbst. In diesem Sinne bevorzuge ich eher den Begriff der Antwort anstelle von Deutung, oder noch besser: als Gegenvorschlag im Sinne Milani Comparettis. Danach ist eine gelingende professionelle Beziehung nicht wie ein kausales, eindimensionales Reiz-Reaktions-Schema strukturiert, sondern sie basiert auf dem dialogischen Wechselspiel von Vorschlag und Gegenvorschlag (vgl. Milani Comparetti, 1986, S. 25).

Nun möge man einwenden:

- Ich habe mich meines Herrschaftswissens bedient, dem Jungen eine Deutung aufoktroyiert,

- der Junge habe sich einer Übermacht von drei Erwachsenen gegenübergesehen

- und beides habe ihn in eine passive Position manövriert.

Um die Plausibilität meiner Intervention zu überprüfen, reicht es indessen nicht hin, sich nur auf das Sprachspiel der »Brillenglotzer« zu fokussieren, ohne den Kontext der bereits benannten, längeren professionellen Beziehungssituation und die emotionalen Kennungen in der Szene selbst zu berücksichtigen. So gibt es die unmissverständliche physiologische Reaktion der Entspannung, die sicherlich nicht eingetreten wäre, hätte ich nur die Kränkung geschickt verschleiernd auf die Beleidigung reagiert. Ergo: der Junge fühlte sich offenbar verstanden. Schon bei Freud steht als Empfehlung zu lesen, man solle die eigene unbewusste Aktivität so frei wie möglich funktionieren lassen und dem »gebenden Unbewussten« des Gegenübers »sein eigenes Unbewusstes als empfangendes Organ zuwenden« (Freud, 1912e, S. 376ff.). An anderer Stelle heißt es: »jeder Mensch besitzt in seinem eigenen Unbewussten ein Instrument, mit dem er die Äußerungen des Unbewussten beim Anderen zu deuten vermag« (Freud, 1913i, S. 445). Hier kam es also zu einer Begegnung von zwei Unbewussten. Der Junge war übrigens von Anbeginn an völlig auf mich konzentriert, die beiden anderen Erwachsenen blieben eher Staffage. Zudem illustrierte die sprachliche Einfassung über die Brillenglotzer lediglich den konflikttypischen Kern der Szene, war aber gleichsam bedeutsam als Träger der gegebenen und empfangenen Botschaften. Und meine mögliche Kränkung war sogleich beigelegt, als ich mehr den Angst- als den Wutaffekt als handlungsleitend verspürte.

Selbstverständlich vermag ich nicht mit Sicherheit zu sagen, dass ich hier »objektiv« richtigliege. Aber die bereits angesprochene »Komplettierung der situativen Bedeutung der Szene« (Lorenzer, 1973, S. 176) durch den Jungen selbst und seine deutlich sichtbare Reaktion verweist auf die Richtigkeit meiner Vermutung. Ich habe die Angst des Jungen hinter seiner entwertenden, aggressiv getönten Äußerung verspürt, und er verstand, dass ich seine Angst verstand – und da er nicht in die Abwehr ging, sondern augenblicklich gelöst wirkte, muss ihm das gutgetan haben. Die weiteren Entwicklungen unserer sich stabilisierenden Beziehung bestätigten das. Hierzu Lorenzer: »Mit wachsender Dauer der Analyse festigt sich die Sicherheit; zu Beginn kann die ›Szene‹ vieles bedeuten, am Ende vieles nicht mehr« (ebd., S. 148).

Gerade zu Beginn einer Begegnung geht es darum, das »›Nicht-Wissen‹ auszuhalten« und mit einer Grundhaltung von Anfängergeist und Expertengeist aufzuwarten (Leuzinger-Bohleber, 2007, S. 968). Dabei führt die interpersonale, »tief unbewusst verbundene zweite Psyche« jene Differenzen ein, die das Gegenüber nötigen, »Unbekanntes zu entdecken und Bekanntes als Unbekanntes erneut zu denken« (Nissen, 2009, S. 373; Gerspach, 2018, S. 24).

Abschließend seien dennoch zwei mögliche Einwände aufgenommen. Zum einen kennt die Geschichte der Psychoanalyse das Phänomen intrusiver Deutungen. Schon Freuds Interventionen im »Fall Dora« waren nach heutiger Auffassung von heftigen Gegenübertragungsreaktionen begleitet und er übersah, dass »sexuelle Deutungen von Adoleszenten als inzestuöse Verführung erlebt werden«, was schließlich zum Abbruch der Analyse durch die junge Frau führte (vgl. King, 2006, S. 987; Freud, 1905e).

Der zweite Punkt ist weit weniger spektakulär, aber auch nicht außer Acht zu lassen. Auch die Psychoanalyse kann das Geheimnis nicht wirklich lüften, »da das Unbewusste etwas ist, was man wirklich nicht weiß« (Langnickel & Link, 2018, S. 126). So komme ich noch einmal auf Solms zurück. Ihm zufolge ist im Falle nicht-deklarativer Erinnerungen ein direkter Zugriff qua Deutung auf das Unbewusste nicht möglich, es existiert allein der Weg über die Abkömmlinge des Unbewussten. »Das Unbewusste ist nichts anderes als das: es ist unbewusst, auf ewige Zeiten« (Solms, 2021, S. 213). Solms behilft sich damit, dass der analytische Ansatz darin bestehe, »den Patienten zu helfen, ihre unwillkommenen Gefühle zu verstehen, d. h. die falschen Vorhersagen, durch die sie verursacht werden, zu identifizieren – die unbewussten, verdrängten Vorhersagen, die unsere Patienten irrtümlich (und ohne es zu wissen) anwenden, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen« (ebd., S. 212).

Nun, in Bezug auf den ersten Einwand kann ich mich solange kommod zurücklehnen, wie ich mich als Pädagoge zu keiner genetischen Deutung hinreißen lasse. Ich hoffe, es gelang mir zu veranschaulichen, wie ich im vorliegenden Fall dieser Versuchung entkommen bin. In Bezug auf den zweiten Einwand schließe ich mich gerne Solms’ Meinung an: Ich war bemüht, die Vorhersage des Jungen über Brillenglotzer bzw. seine Angst vor schweren Verletzungen am Kopf zu entkräften. Selbstredend ist eine längere Zeit des Durcharbeitens nötig, um das Erkalten einer derartigen Fantasie zu ermöglichen (vgl. ebd., S. 212).

Psychoanalyse und Psychoanalytische Pädagogik setzen da an, wo andere sozialwissenschaftliche Erkenntnistheorien mit ihrem Verdikt von Biografie als sozialem Konstrukt stehen bleiben. Wer meint, ohne das Konzept vom Unbewussten auskommen zu können, beraubt sich apodiktisch der Möglichkeit, die konfliktregierte Form einer Sprachzerstörung zu verstehen. Weder die Umwandlung der Angst vor einer massiven Verletzung (= Kastration) in einen projektiv gewendeten Vorwurf noch die dadurch erzwungene affektive Einfärbung der pädagogischen Beziehung, deren Wahrnehmung wie Reflexion erst eine befreiende, über eine dazugehörige physiologischen Reaktion getragene Selbsterkenntnis möglich macht, werden dergestalt erfahrbar.

Fazit: Die auf Alfred Lorenzer zurückgehende Verstehensmethode untersucht den latenten Gehalt von Ent-Äußerungen des Subjekts hinter ihren manifesten, in erster Linie sprachlich gefassten Erscheinungsweisen. Dabei verweist die unter starkem Konfliktdruck entstehende Sprachzerstörung auf das gesellschaftlich hergestellte Verhältnis von »unerträglich falschem zu richtigem Leben« (Lorenzer, 1974, S. 274f.). Lorenzers Fokus liegt auf dem dialektischen Wechselspiel objektiv-gesellschaftlicher und subjektiver Strukturen: Gesellschaftliche, auf Macht und Herrschaft aufruhende Verkehrsformen nötigen der subjektiven Lebenspraxis seelische Beschädigungen auf, was sich insbesondere an jenen Erscheinungsweisen, die als Behinderungen, Störungen und Auffälligkeiten markiert werden, festmachen lässt. Das damit verknüpfte massive Erleben von Beschämung, Ausgrenzung und fehlender Anerkennung führt letzten Endes zur Unbewusstmachung dieser genetischen Zusammenhänge, die es auf dem Wege der Rekonstruktion ins Bewusstsein zurückzuholen gilt (vgl. Gerspach, 2020, S. 17; Erdheim, 1984). Dies zu verstehen und für die Praxis die richtigen Konsequenzen zu ziehen, bleibt unsere vordringliche Aufgabe.

Literatur

Abraham, A. (2002). Der Körper im biographischen Kontext. Ein wissenssoziologischer Beitrag. Westdeutscher Verlag.

Adorno, T. W. (1990). Negative Dialektik. Suhrkamp.

Busch, H.-J. (2007). Psychoanalytische Sozialpsychologie in Frankfurt – eine Tradition und ihre Zukunft. In ders. (Hrsg.), Spuren des Subjekts. Positionen psychoanalytischer Sozialpsychologie (S. 13–54). Vandenhoeck & Ruprecht.

Busch, H.-J., Leuzinger-Bohleber, M. & Prokop, U. (2003). Sprache, Sinn und Unbewusstes. Zum 80. Geburtstag von Alfred Lorenzer. Edition Diskord.

Dammasch, F. (2022). Szenisches Verstehen und Interaktionsformen. Alfred Lorenzer zum 100. Geburtstag. Psyche – Z Psychoanal, 76(4), 30–61.

Dörr, M., Schmid Noerr, G. & Würker, A. (2022). Einleitung. In dies. (Hrsg.), Zwang und Utopie – das Potential des Unbewussten. Zum 100. Geburtstag von Alfred Lorenzer (S. 9–20). Beltz Juventa.

Dörr, M., Schmid Noerr, G. & Würker, A. (2022). Zwang und Utopie – das Potenzial des Unbewussten. Zum 100. Geburtstag von Alfred Lorenzer. Beltz Juventa.

Dornes, M. (1997). Die frühe Kindheit. Entwicklungspsychologie der ersten Jahre. Fischer.

Dornes, M. (1999). Das Verschwinden der Vergangenheit. Psyche – Z Psychoanal, 53(6), 530–571.

Eggert-Schmid Noerr, A., Finger-Trescher, U., Gstach, J. & Katzenbach, D. (2017). Zwischen Kategorisieren und Verstehen. Diagnostik in der psychoanalytischen Pädagogik. Jahrbuch für Psychoanalytische Pädagogik 25. Psychosozial-Verlag.

Erdheim, M. (1984). Die gesellschaftliche Produktion von Unbewusstheit. Suhrkamp.

Ermann, M. (2000). Gegenübertragung. In W. Mertens & B. Waldvogel (Hrsg.), Handbuch psychoanalytischer Grundbegriffe (S. 226–232). Kohlhammer.

Finger, U. (1977). Narzißmus und Gruppe. Buchhandlung für Psychologie – Verlagsabteilung.

Fischer, G., Becker-Fischer, M. (2012). Zwischen Erlebnis und Geschehnis. Zum Traumabegriff bei Alfred Lorenzer. Psychosozial, 35(128), 13–20.

Foucault, M. (1978). Dispositive der Macht. Über Sexualität, Wissen und Wahrheit. Merve.

Freud, S. (1899a). Über Deckerinnerungen. GW 1, S. 529–554.

Freud, S. (1905e). Bruchstücke einer Hysterie-Analyse. GW 5, S. 161–286.

Freud, S. (1909b). Analyse der Phobie eines fünfjährigen Knaben. GW 7, S. 241–377.

Freud, S. (1912e). Ratschläge für den Arzt bei der psychoanalytischen Behandlung. GW 8, S. 375–387.

Freud, S. (1912g). A note on the Unconscious in Psycho-Analysis (Einige Bemerkungen über den Begriff des Unbewussten in der Psychoanalyse). GW 8, S. 429–439.

Freud, S. (1913i). Die Disposition zur Zwangsneurose. GW 8, S. 441–452.

Freud, S. (1914a). Über fausse reconnaissance (»déjà raconté«) während der psychoanalytischen Arbeit. GW 10, S. 114–123.

Gerspach, M. (1981). Kritische Heilpädagogik. Fachbuchhandlung für Psychologie – Verlagsabteilung.

Gerspach, M. (2009). Psychoanalytische Heilpädagogik. Ein systematischer Überblick. Kohlhammer.

Gerspach, M. (2018). Psychodynamisches Verstehen in der Sonderpädagogik. Wie innere Prozesse Verhalten und Lernen steuern. Kohlhammer.

Gerspach, M. (2020). Tiefenhermeneutisches Verstehen in der Sonderpädagogik. Menschen. Zeitschrift für gemeinsames Leben, Lernen und Arbeiten, 43(4/5), 17–23.

Gerspach, M. (2021). Verstehen, was der Fall ist. Vom Nutzen der Psychoanalyse für die Pädagogik. Kohlhammer.

Gerspach, M. (2022). Die Wahrheit der sonderpädagogischen Erkenntnis. Alfred Lorenzer als Entwicklungs-Helfer. In M. Dörr, G. Schmid Noerr & A. Würker (Hrsg.), Zwang und Utopie – das Potenzial des Unbewussten. Zum 100. Geburtstag von Alfred Lorenzer (S. 172–184). Beltz Juventa.

Görlich, B. (2003). Grenzüberschreitungen. Alfred Lorenzers Wissenschaft vom Unbewussten. In H.-J. Busch, M. Leuzinger-Bohleber & U. Prokop (Hrsg.), Sprache, Sinn und Unbewusstes. Zum 80. Geburtstag von Alfred Lorenzer (S. 23–38). Edition Diskord.

Haas, E. (2000). Kinderschändung: Dramatisieren der Krise. Zeitgemäße Betrachtungen zu einem alten Thema. Zeitschrift für psychoanalytische Theorie und Praxis, 15(1), 37–60.

Habermas, J. (1971). Zur Logik der Sozialwissenschaften. Suhrkamp.

Horkheimer, M. & Adorno, T. W. (1969). Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente. Fischer.

Horn, K. (1974). Das psychoanalytische als Teil eines sozialwissenschaftlichen Krankheitskonzepts. In M. Muck, K. Schröter, R. Klüwer, U. Eberenz, K. Kennel & K. Horn (Hrsg.), Information über Psychoanalyse. Theoretische, therapeutische und interdisziplinäre Aspekte (S. 137–175). Suhrkamp.

Horn, K. (1981). Prometheus als Menschenmaterial? Zur gesellschaftlichen Funktion Politischer Psychologie. In J. A. Schülein, O. Rammstedt, K. Horn, T. Leithäuser, A. Wacker, H. Bosse, W.-D. Narr & E. Schwitajewski (Hrsg.), Entwürfe zu einer historisch-materialistischen Theorie des Subjekts (S. 77–105). Syndicat.

Hummitzsch, J. (2020). Hyperaktivität und Erregungsüberschüsse. Zum Nutzen der Triebtheorie für ein psychoanalytisches Verständnis von ADHS. Psychosozial-Verlag.

Jantzen, W. (1987). Allgemeine Behindertenpädagogik. Band 1. Sozialwissenschaftliche und psychologische Grundlagen. Beltz.

Katzenbach, D., Eggert-Schmid Noerr, A. & Finger-Trescher, U. (2017). Szenisches Verstehen und Diagnostik in der Psychoanalytischen Pädagogik. Eine Positionsbestimmung. In A. Eggert-Schmid Noerr, U. Finger-Trescher, J. Gstach, D. Katzenbach (Hrsg.), Zwischen Kategorisieren und Verstehen. Diagnostik in der psychoanalytischen Pädagogik. Jahrbuch für Psychoanalytische Pädagogik 25 (S. 11–38). Psychosozial-Verlag.

King, V. (2006). Faszination und Anstößigkeit: Der ›Fall Dora‹ im Entstehungs- und Veränderungsprozess der Psychoanalyse. Psyche – Z Psychoanal, 60(Sonderheft), 978–1004.

Kleemann, C. (2017). Die Wahrnehmung von Verhalten der SchülerInnen und ihre Reflexion als Szenisches Verstehen. In A. Eggert-Schmid Noerr, U. Finger-Trescher, J. Gstach & D. Katzenbach (Hrsg.), Zwischen Kategorisieren und Verstehen. Diagnostik in der psychoanalytischen Pädagogik. Jahrbuch für Psychoanalytische Pädagogik 25 (S. 142–160). Psychosozial-Verlag.

Klein, R. (2004). Tiefenhermeneutische Zugänge. In E. Glaser, D. Klunka & A. Prengel (Hrsg.), Handbuch Gender und Erziehungswissenschaft (S. 622–635). Klinkhardt.

Langer, S. (1965). Philosophie auf neuem Weg. Das Symbol im Denken, im Ritus und in der Kunst. Fischer.

Langnickel, R. (2021). Prolegomena zur Pädagogik des gespaltenen Subjekts. Ein notwendiger Riss in der Sonderpädagogik. Schriftenreihe der DGfE-Kommission Psychoanalytische Pädagogik. Barbara Budrich.